Retour à la page d'acueil du site "La rue de l'alchimie"

Fulcanelli et la façade du palais Jacques Coeur

Fulcanelli écrit dans son livre le "Mystère des cathédrales" :

"Parmi les hiéroglyphes favoris de notre argentier, la coquille Saint-Jacques tient, avec le coeur, une place prépondérante. Les deux images en sont toujours accouplées ou disposées symétriquement, ainsi qu’on peut le voir sur les motifs centraux des cercles quadrilobés du fenestrage, des balustrades, des panneaux et du marteau de porte, etc..."

"La Mérelle de Compostelle" de Jacques Coeur est un des cent deux dessins d'architecture connus de l'oeuvre de Julien Champagne. Ses dessins illustrent les éditions originales de 1926 et 1930 publiées par Jean Schemit. Les rééditions de Jean Jacques Pauvert ont mutilé l'oeuvre de Champagne et Fulcanelli en remplaçant les dessins par des photos en noir et blanc.

Fulcanelli poursuit : "... Sans doute y a-t-il, dans cette dualité de la coquille et du coeur, un rébus imposé sur le nom du propriétaire, ou sa signature stéganographique. Cependant, les coquilles du genre peigne ... ont toujours servi d’insigne aux pèlerins de Saint-Jacques ..."

Julien Champagne illustre cette demeure de deux dessins. Son illustration "La Mérelle de Compostelle" montre un homme accoudé à une fausse fenêtre de pierre. Il regarde au loin, à sa droite. Le choix de ce motif architectural est probablement dicté par la figuration de la coquille Saint-Jacques sous la balustrade. Elle permet de relier notre homme à l'aventure de Saint-Jacques Compostelle, si chère à Nicolas Flamel.

La façade montre d'autres sculptures. Une deuxième fenêtre, à l'identique, se trouve de l'autre côté du dais de pierre surmontant le portail d'entrée. Cette fenêtre accueille également une sculpture, une femme accoudée qui regarde au loin.

|

|

Les deux fausses fenêtres de la façade.

Sans doute est-ce le couple Coeur qui est au balcon. Les deux balustrades sont animées de pièces parlantes du blason de Jacques Coeur, le coeur et la coquille Saint Jacques. La façade du palais, conjuguant le style médiéval et renaissance, affiche l'identité de ses occupants.

Cette façade est représentée dans un "livre d'heures" (ou de prières à dire selon les heures), ayant appartenu à Jacques II Coeur, probablement son petit-fils, deuxième à porter ce prénom. Cet ouvrage est conservé à Münich, en Allemagne. Les scènes de la vie du Christ sont illustrées de paysages, villes et châteaux contemporains des enlumineurs. L'une d'elles, la Passion du Christ, situe l'action à la sortie du palais de son grand-père Jacques Coeur, à Bourges. Sur sa façade nous retrouvons les deux fausses fenêtres. Elles encadrent un dais de pierre où figure la statue équestre du roi Chales VII dont Jacques Coeur fut le ministre.

La Passion du Christ devant le palais Jacques Coeur. Figurine du livre d'heures de Jacques II Coeur, son petit-fils. Grâce à l'article de Delisle publié en 1904 dans le tome LXV de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes le public français découvre ce document inédit. Cliquer sur la photo pour lire l'article de six pages, au format pdf, que Delisle consacre à ce livre d'heures. Source Gallica.fr

L'enlumineur fait-il là un parallèle entre la Passion du Christ et le destin tragique et ressenti comme injuste de Jacques Coeur, premier du nom, montré là en victime de la vindicte royale ? Cette lecture est induite par le fait que les personnages sortent tous du palais. Là vient donc de se produire la confrontation du Christ et de Pilate comme de Jacques Coeur et son roi Charles VII. Notre argentier est emmené, portant sa croix, vers le chemin qui le montera de son emprisonnement au Golgotha, lieu de son supplice. En vérité l'arrestation a lieu au château de Taillebourg, en Charentes-Maritimes, le 31 juillet 1451. Jacques Coeur est accusé par Jeanne de Vendôme d'avoir empoisonné Agnès Sorel.

A gauche de la large porte principale à deux battants se trouve une porte piétonnière, étroite. Son tympan est marqué d'un écu recouvert du blason de Jacques Coeur, annobli en 1441. La composition est étrange.

Tympan de la porte piétonne donnant sur la rue. L'ange et l'écu sont certainement des restaurations.

Un ange tient un phylactère de sa main droite et un vase de sa main gauche. Du vase sort un lys, symbole de pureté, fleur dédiée à Marie.

L'ange, aérien, effleure seulement du pied un écu posé à terre. Cet écu porte trois coeurs et trois coquilles Saint-Jacques. Il se lit selon les règles de l'héraldique : "d'azur à la fasce d'or, chargée de trois coquilles de sable, accompagnées de trois coeur au naturel". Le fond est bleu, les coeurs sont rouges, les coquilles noires et la bande horizontale couleur d'or.

Cet ange aux lys se retrouve sur le tympan de la porte de la chapelle du premier étage, située derrière ce mur. Du vase sort une tige feuillue couronnée de trois fleurs de lys, montrées à des stades différents de maturité. La fleur de gauche est en bouton, celle du milieu est ouverte ainsi que celle de droite qui montre, en plus, des étamines. Le cycle végétal est complet. Les feuilles de la tige ondulent comme des flammes.

Le vase en terre, vernissé sans doute, est hexagonal. Les pétales des lys sont eux-mêmes des hexagrammes parfaits, des sceaux de Salomon.

Deux arbres, deux plantes et deux plumes fichées en terre élargissent la lecture de ce tympan. Ils semblent figurer le jardin médiéval. Une de ses caractéristiques est d'être, entre autre, un lieu de la création littéraire. Le jardin médiéval est un haut lieu symbolique, il abrite la quête de l'amour courtois. Le célèbre "Roman de la Rose", poème commencé en 1237 par Guillaume de Lorris et achevé vers 1280 par Jean de Meung en assure sa consécration.

Miniature d'un "Roman de la Rose" : l'amant est au centre du jardin, devant la fontaine aux roses. Source Gallica, lien vers ce manuscrit en cliquant sur l'image.

En son centre coule une fontaine. Dans ce jardin règne la Dame d'amour que le héros recherche. Ce jardin est toujours enclos d'un mur protecteur. C'est le cas ici ; l'épais bâtiment qui borde la rue cache une grande cour intérieure, lieu de rencontre, d'apparât, de circulation.

La forêt médiévale, inhospitalière, est le domaine des loups, ours et sangliers. L'homme y est étranger. Au contraire, le jardin médiéval, rempli d'arbres fruitiers, est un hâvre de paix, de loisirs et de création. On y danse, chante et courtise la Belle. Le poète trouve l'inspiration et écrit ses poèmes. Guillaume de Machaut (1300-1377), le plus célèbre écrivain et compositeur musical de son siècle, montre le jardin médiéval comme lieu de création poétique et musical.

Est-ce dans un jardin que l'on s'apprête à entrer en franchissant la porte du palais Jacques Coeur ? L'ange de l'Annonciation qui surmonte le blason de pierre n'est -il pas comme un poète ? Il va écrire sur un phylactère vierge. Nous lirons ensuite, à l'entrée de la chapelle située à l'étage, le poème achevé de sa main sur un autre phylactère.

Les deux arbres symbolisant le jardin sont identiques. Au vu du feuillage, des fleurs et des fruits il s'agit d'oranger. Le branchage porte simultanément des fruits en boule ainsi que des fleurs à cinq pétales. Nous imaginons les fruits oranges et les fleurs blanches. Il ne manque que l'odeur et la couleur. A cette époque l'orange, fruit méridional, est peu connue de la population locale.

Que pensent les habitants de Bourges d'un tel arbre ? Ce tympan n'est-il pas comme une part du jardin d'Eden ?

L'ange Gabriel lui-même vient en ce jardin pour écrire sa déclaration, son "Annonciation" à Marie, mère du Christ. Sans doute vient-il aussi y chercher le lys, symbole de pureté, pour le lui offrir. Quel lieu céleste !

Contre les arbres deux grandes plumes sont fichées en terre par leur rachis. Leur sommet s'incline vers le centre de la composition, comme sous l'effet d'un léger vent. Quel oiseau peut se permettre d'avoir des plumes molles, lui interdisant ainsi le vol ? Ce type de plume semble indiquer l'autruche. Cet oiseau exotique, qui ne vole pas, court plus vite qu'un lion. Il figurait déja sur un vitrail du XIIème dans le choeur de la cathédrale de Bourges, trois siècles auparavant.

"Combat des pygmées et des grues" ou Gérane, reine des pygmées, transformée en grue. Ce motif du monde roman est repris dans la cathédrale de Bourges. Vitrail XIIème du choeur. En réalité, le vitrail montre ici une autruche, non une grue.

La plume est symbole de la légèreté, de l'air, de tout ce qui est aérien, de ce qui monte. Attachée aux talons, au chapeau et au caducée du dieu Mercure, la plume permet à celui-ci d'être le messager des dieux comme le passeur des âmes des mortels.

Ces plumes en forme de panache, ces plumes d'autruche, entourent le blason de Jacques Coeur sur un vitrail dont il ne reste aujourd'hui que la partie centrale réenchâssée dans une verrière du palais. Entre le blason et les plumes des oranges forment une couronne. Les feuilles sont figurées avec exactitude, à la différence des feuilles d'oranger du tympan de pierre, dont le première lobe des feuilles est d'une longueur excessive.

Partie centrale du blason de Jacques Coeur, réenchâssée dans une verrière au ton neutre. Les autres parties sont perdues. Heureusement, une gravure en conserve la mémoire.

Au palais Jacques Coeur les deux plumes fichées en terre signifient-elles que le volatil est fixé ? Mais de quel volatil s'agit-il ? Est-ce la pensée du poète ou de l'ange qui se fixe en terre comme sur le phylactère, grâce à cette plume, calame de l'écrivain ?

La plume figurée sur ce tympan est double. Y-a-t-il indication d'une double écriture, donc d'une double lecture ?

Dans son commerce avec l'orient Jacques Coeur importe d'innombrables produits exotiques, dont des plumes d'autruche. Celles-ci servent à l'embellissement des habitations princières, à la chapellerie. D'autres plumes, différentes, figurent ailleurs au palais Jacques Coeur. Nous les verrons plus loin.

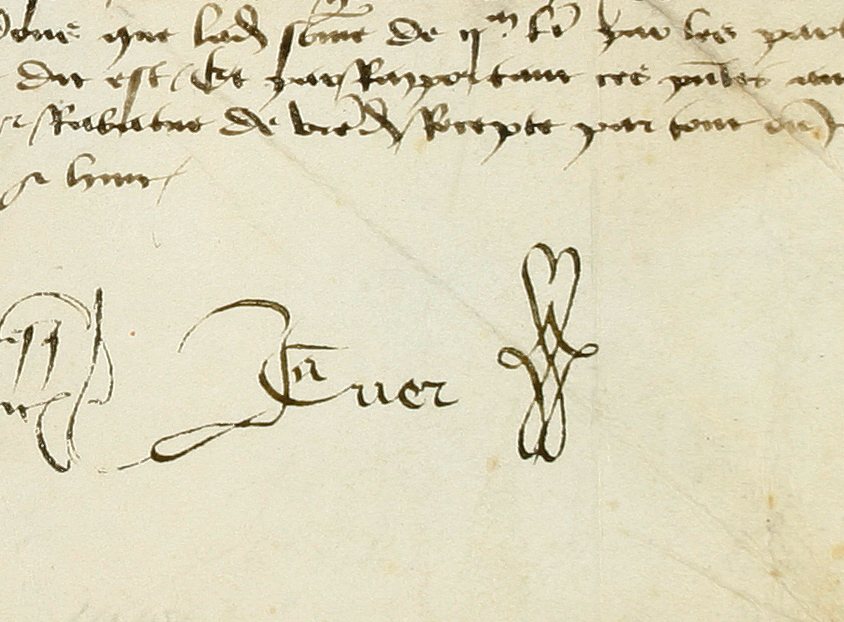

La plume est un outil indispensable pour Jacques Coeur. Avec elle il appose sa signature, cryptogramme simple de son nom, suivi d'un entrelac de coeur inversé. L'ensemble forme la signature authentifiée qui valide les actes portés sur les lettres.

Signature de Jacques Coeur. Acte conservé aux Archives départementales du Cher, cote J 2642.

Il se protège ainsi des fausses missives, des contrefaçons. Avant de devenir diplomate Jacques Coeur est un négociant international. Les transactions nécessitent de la confiance. Cette signature est l'équivalent d'un code.

A cette notion de confiance s'ajoute obligatoirement pour Jacques Coeur la nécessité du secret, commercial ou diplomatique. Un vitrail d'une des pièces du palais montre un homme à la bouche baillonnée par un cadenas. Une devise sans équivoque comple le sens du cadenas : "En bouche close n'entre mousche". En argot la mouche signifie l'espion. La sentence est claire.

Croquis d'une partie de vitrail aujourd'hui disparue. Il ne reste que le blason entouré des panaches.

La signature graphique de Jacques Coeur se retrouve à d'autres endroits de la façade. Cette profusion semble même obsessionnelle.

L'accroissement exponentiel de sa richesse et de sa puissance politique lui ont sans doute fait perdre la juste mesure, l'humilité indispensable devant son roi, son maître. Le roi Charles VII est devenu, au moment de l'arrestation de Jacques Coeur, son principal débiteur. Souvenons-nous de l'arrestation de Fouquet par Louis XIV. Cette raison sous-jacente en cache certainement une autre, plus profonde et plus importante. Elle sera évoquée plus loin.

La coquille et le coeur se retrouvent au revers de la porte principale.

La poignée d'ouverture a un pommeau en forme de coeur. Son axe de rotation est recouvert d'une coquille. C'est un magnifique travail de feronnerie.

Un heurtoir, en façade de cette porte principale, est orné de coquilles et de coeurs.

Sur le marteau se trouve une maisonnette miniature, malheureusement endommagée. Son fronton triangulaire en est intact. Cinq fins barreaux verticaux ajourent chacun des deux côtés. Une pièce métallique, semblablement ajourée, devait fermer son devant. Elle a aujourd'hui disparu. Cette maisonnette permettait sans doute de reçevoir une veilleuse afin d'éclairer le heurtoir dans l'obscurité.

Entre les deux coquilles quatre cercles se développent verticalement. Les rayons des uns forment la circonférence des autres. Cet habile jeu géométrique a-t-il une autre signification que d'égayer le haut de cette plaque ?

Le gros heurtoir, d'une facture postérieure, permet de frapper le coeur en métal à la base de la plaque. Le visiteur signale ainsi son arrivée aux gardiens du palais.

Le heurtoir rajouté. Trop gros, il ne s'adapte pas correctement. Cependant il permet de visualiser le fonctionnement.

Retour à la page précédente "le Palais Jacques Coeur"

Retour au chapitre précédent "Architecture"

Retour à la page d'acueil du site "La rue de l'alchimie"